岩田

今回は、『ラストストーリー』のシステムについて

訊かせていただくために、

坂口さんとともに、当初からいっしょに開発されていた

AQインタラクティブ(※1)の松本さんにもお越しいただきました。

※1

AQインタラクティブ=ゲームソフト開発会社。

松本

松本です。よろしくお願いします。

『ラストストーリー』ではシステム開発を担当しました。

坂口さんとは『ブルードラゴン』(※2)をいっしょにつくりまして、

それ以来、もう7年半くらいのおつきあいになります。

※2

『ブルードラゴン』=2006年12月に発売されたRPG。ミストウォーカーとアートゥーン(組織変更に伴い、現在はAQインタラクティブ)が開発。

岩田

では、まずおふたりが、

『ラストストーリー』を開発することになった

キッカケからおうかがいできますか?

坂口

まず僕が企画書ベースでつくっていたものはあったんですが、

それと並行して松本さんと代官山の居酒屋で

世のなかのゲームについていろいろ話し合ったんです。

それがはじまりだったよね?

松本

はい。そのとき話してみたら、ゲームに対する

お互いの問題意識が結構近いな、と感じました。

坂口

何よりも、いっしょにつくった

『ブルードラゴン』の反省点が大きかったんです。

反省のひとつは欧米市場で受け入れられなかったこと。

もうひとつは、日本のお客さんの意識が違うところにあったこと。

プレイしたお客さんの反応を見て、

僕らが同じスタイルのゲームをつくりすぎて

楽をしてきたのではないかと感じたんです。

岩田

いっしょにソフトをつくったおふたりが

『ラストストーリー』をつくるにあたって

同じ問題意識からスタートした、ということなんですね。

坂口

そうです。ふたりで飲みながら、

当時の新しいスタイルのゲームのことを話していたんですよ。

ふたりとも、たまたま動画共有サイトで同じ動画を

見ていたんですよね。

松本

そうなんです。

坂口

そこにあった、とあるゲームの動画を見て

非常に衝撃を受けたんです。

それがまったく新しいゲームスタイルに見えて、

松本さんと意気投合して、「いやー!びっくりしたよ!」

「どうしてあれをやれなかったんだろう!」っていう・・・。

松本

悔しさもありましたね・・・。

岩田

確かに、「お客さんにいい意味で驚いてもらうこと」が

われわれの仕事なのに・・・

他の方がつくったもので驚かされるというのは、

ものをつくる人間として、心中穏やかではないですよね。

坂口

はい、独特の悔しさでした。

松本

それで居酒屋で話し合って

新しいゲームの方向性を早く探りはじめようということで、

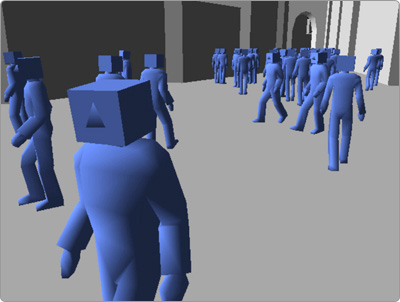

プロトタイプの“豆腐くん”(※3)を先行させました。

※3

“豆腐くん”=『ラストストーリー』システム開発用に、実験的に動かしていたプロトタイプ。

坂口

グラフィックを入れる前に、要素の動かし方から検証したんです。

なんだかんだ、“豆腐くん”は1年くらい動いていたよね。

岩田

松本さんは、坂口さんが考えるゲームの方向性を

当時はどのようにとらえていたんですか?

松本

新しい“バトルの仕組み”をつくる必要があると考えました。

まずゲームの文法を変えないと、同じことのくり返しになると。

そこで、主人公と3人くらいの仲間をあらわす青い豆腐と、

敵をあらわす赤い豆腐で、プロトタイプをつくりました。

敵のリーダーにはメガネをかけさせて・・・。

岩田

豆腐がメガネをかけていたんですか?

松本

はい(笑)。その青と赤の豆腐で試行錯誤をくり返しました。

プロトタイプでは、そのリーダーに注目すると

「あいつがリーダーだから早く倒そう」と選択肢が出て、

仲間への指示が出せるようにしたんです。

これは今のシステムの根っことなる部分です。

坂口

あと、居酒屋で話していたのは、

あたり判定(コリジョン)にこだわろうということだよね。

お客さんがゲームをプレイするときに

さわって確かめられる部分を設定するのが“あたり判定”。

これをフィールドにとことんつくり込んでいくことで、

「キャラがフィールド上をいかになで回すように歩けるか」

ということも重視したんです。

陰に隠れたり、スキマを通るときは横向きになったり、

手をついて肩から入ったり・・・

複雑な地形でも隅々まで行けるようにしました。

松本

通常は単なる背景の飾りとして処理されるような

複雑な地形やオブジェクトのあたり判定を

しっかり設定したんです。

それで壁をのぼったり、スキマに隠れたり、

地形を使った遊びができるようにしました。

だから、地形をつくることが

レベルデザイン(※4)に直結していたんですよ。

この部分にまずは時間をかけました。

むしろ「地形のなかに、坂口さんの書かれるストーリーを

どう乗せていくか」ということを命題にしていましたから・・・。

※4

レベルデザイン=ゲーム内のマップやエリアの空間や環境、難易度などを設計すること。

岩田

「地形のなかにストーリーを乗せていく」というのは

どういうことなんですか?

坂口

松本さんが、ダンジョン内で起こるキャラ同士の

何気ない会話や行動を決めていくんです。

『ラストストーリー』のストーリーは3段階でつくられていて、

まず、僕がつくるストーリーの大きな筋。

次に、松本さんがつくるダンジョン内でのキャラ同士のやりとり。

最後に、演出家がまとめて細かい台詞をつけ足します。

松本

たとえば「ここで、このキャラが転ぶ」とか

それに対して「仲間がツッコミを入れる」とか・・・。

そういったノリの会話を入れていきます。

岩田

つまり、「何が起これば、この舞台が活きるのか」を考えて、

地形のなかにストーリーをもり込んでいく、ということですね。

坂口

はい。たとえば仲間のユーリスというキャラに

スポットライトが当たるダンジョンなら、

彼が孤立するシチュエーションをマップ内につくります。

そうすることで「じつは仲間に心を開いていない」

という彼の設定が引き立つんですよ。

岩田

それはどこまでが坂口さんが指定して、

どこからが松本さんがやられるんですか?

坂口

おおよその大まかなプロットは僕ですけど、

地形を見てから判断して、イベントを考えるものもあります。

岩田

でも、こんなにレベルデザインとゲームづくりが密接というのは、

坂口さんにとっては過去に例がないんじゃないですか?

坂口

ええ、はじめてです。

岩田

世間一般のイメージでは、

まず坂口さんがつくりたい世界観やお話があって

それにあわせて絵がつくられ、ゲームがつくられていく・・・

と認識している人がほとんどだと思います。

でも『ラストストーリー』ではまったく違うつくり方なので、

今、これを読んでいらっしゃるお客さんは

すごく驚かれているんじゃないかと思います。

坂口

まあ、スタッフが悪ノリするんですけどね(笑)。

松本

はい。もう・・・7回くらい怒られました(笑)。

「ユーリスはそんなことしないから」、みたいな。

岩田

ただ、その悪ノリから生まれるものもありますよね。

松本

そうですね。ウケねらいのつもりで入れたら、

採用されちゃったものもいくつかあります。

坂口

そうそう。たとえば、主人公のエルザの特徴で、

かならずトビラを蹴って開けるんです。それに対して

仲間が「また蹴るのか!」ってツッコミを入れるんですね。

最初は単に冗談で動かしていたんですけど、

そのうち「この設定、最高だよ」って話になりまして・・・

結局、キャラの特徴として残りました。

結構、松本さん発案のものが多いんですよ。

松本

あと、エルザがニオイに鈍感なのもそうです。

坂口

そう、エルザはニオイに鈍感なんです。

臭いモンスターエリアに行くと、仲間たちは

「なんだこのニオイ!」って驚くんですけど

エルザだけ「何?みんなどうしたの?」ってキョトンとします。

すると仲間は「エルザはいいよなぁ」ってツッコミを・・・(笑)。

松本

ダンジョンでは、そんな会話のノリが面白いんです。

坂口

ええ。“ノリ”ですよね。

ゲーム全体にノリが出て、本当によかったと思うんですよ。

岩田

制作に関わったスタッフみんなで、ああでもないこうでもないと

意見を出し合ったり、工夫したりしたことが全部、

『ラストストーリー』というひとつの世界におさまったことによって、

“ノリ”が生まれたということですね。

松本

そうですね。ダンジョンでも街でも、

何と言うか“生きている”感じがするんです。

生きているっていう感じは、

最初から設定されていないからこそ感じられる

何かと言いますか・・・。

岩田

それが“ノリ”という表現であらわされるんですね。

確かに、実際の世界は不統一な意思の集合体なので、

ひとりの人間が考えた設計だけでは

本当のライブ感は生まれにくいですよね。

坂口

はい。松本さんやスタッフみんなとの

やりとりのなかでノリをつくっていった感じです。

松本

そこは思った以上に、提案したものを入れてもらえました。

坂口

まあ、「蹴ってトビラを開ける」なんていう細かい設定は

普通、最初から決めていませんからね。

だからレベルデザインで生まれた会話や、やりとりのおかげで

そのキャラの面白い部分がぐっと増えたんです。

そういうのは、動いてみてはじめてわかりました。

松本

リアルタイムのダンジョンではキャラの歩く速度や、

仲間のノリやツッコミのテンポが大事になるんです。

岩田

確かに、実際の空間的な広さよりも、

キャラの歩く速度や、どこで何のイベントが起こるかで

ダンジョンの印象がガラリと変わりますね。

松本

イベントやキャラの会話とか、そうしたライブ感ある息づかいで

ダンジョンの“間(ま)”がつくられているんだなと

改めて感じました。